L’acido lattico è una sostanza tossica comunemente prodotta dal nostro organismo in risposta ad uno sforzo eccessivo, recenti studi hanno però dimostrato una stretta correlazione tra l’acido e lo sviluppo dei tumori polmonari.

IN BREVE

Associare il concetto di acido lattico al latte non è poi così sbagliato, dal momento che esso altro non è che la componente acida più comune in tutti i composti costituiti dal latte fermentato.

Tuttavia l’acido lattico, noto anche come lattato, viene prodotto naturalmente dal nostro corpo in risposta ad uno sforzo eccessivo e, non a caso, è la causa principale dell’insorgenza di crampi in seguito ad uno sforzo fisico eccessivo. Studi scientifici recenti hanno rivelato che l’acido lattico potrebbe essere considerato il combustibile per i tumori polmonari.

Che cos’è l’acido lattico?

Dal punto di vista chimico, l’acido lattico è un acido debole con una Ka di 3,7, motivo per cui a livello ematico e muscolare in cui il pH è leggermente basico, questo acido esiste sotto forma di lattato e ioni H+. Nei casi in cui la sua produzione supera il suo smaltimento si ha un accumulo di lattato a livello ematico che abbassa il pH del sangue determinando un’acidosi. Questa condizione altera il metabolismo delle cellule ed è il motivo per cui l’acido lattico è considerato tossico per i tessuti. Tuttavia la retina e i globuli rossi, che hanno sempre un metabolismo anaerobico, producono costantemente questo acido, tant’è che a riposo la sua concentrazione ematica è di 2mmoli/L e ciò è indice del fatto che, per quanto tossico, l’acido lattico è una sostanza importante per l’organismo dal momento che esso:

- stimola la produzione di GH e testosterone, massimizzando la crescita muscolare durante esercizi con grossi carichi e pause brevi

- viene utilizzato dal fegato per produrre glucosio attraverso il ciclo del Cori

- viene smaltito dal sistema tampone dei bicarbonati

- è la fonte energetica principale per il muscolo cardiaco

Produzione dell’acido lattico nel metabolismo umano

La produzione di acido lattico è fortemente correlata al metabolismo anaerobico lattacido che si instaura per produrre energia (ATP) nel momento in cui la riserva di ossigeno muscolare si riduce a causa di uno sforzo eccessivo e prolungato, soprattutto per attivazione delle fibre muscolari bianche o rapide. Quando svolgiamo lavori che richiedano molta energia il nostro organismo sposta il metabolismo verso la glicolisi, il principale processo metabolico del nostro organismo, che permette, a partire dal glucosio, di ottenere dosi elevate di ATP.

Il glucosio è il carboidrato più diffuso in natura ed essendo metabolizzato così velocemente è anche uno degli zuccheri semplici con più alto indice glicemico. L’ATP, invece, è un complesso organico paragonabile ad una moneta di scambio che consente di donare energia alle reazioni in modo che queste avvengano. Affichè la glicolisi possa avvenire è però necessario NAD, che, acquistando ioni idrogeno, permette la riuscita della reazione in NADH+H+. Il NAD è un coenzima, ossia una molecola che si associa e dissocia velocemente dall’enzima in modo da direzionare la reazione metabolica in un determinato verso.

Tuttavia nel momento in cui la richiesta di energia cresce l’organismo necessità di una maggior quantità di NAD e, per questo, a partire dal piruvato che è il prodotto finale della glicolisi, si attiva il ciclo del Cori che porta alla formazione dell’acido lattico.

Per essere smaltito il lattato ha bisogno di ossigeno, motivo per cui ad alte concentrazioni di acido lattico corrisponde un aumento del flusso di ossigeno a livello del muscolo che rallenta le fibre muscolari e porta alla tetania (crampi).

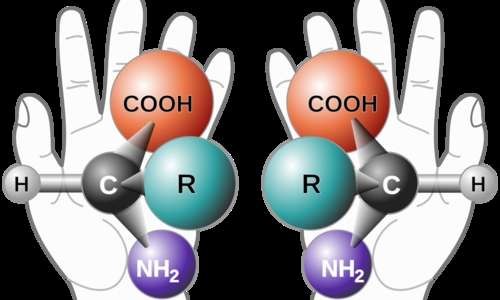

Il ciclo del Cori permette inoltre la produzione di due molecole di ATP che verranno utilizzate dal muscolo nel ciclo di Cahill, un’altra via metabolica che ha come scopo finale l’immissione di alanina nel flusso ematico. L’alanina, oltre ad essere uno dei venti amminoacidi costituenti le proteine, è il ‘netturbino’ del nostro organismo, trasporta infatti l’azoto dai tessuti periferici al fegato permettendo di eliminare così sostanze tossiche presenti nel nostro corpo.

Smaltimento dell’acido lattico

Per cercare di ridurre i problemi causati dal lattato deve esserci uno smaltimento veloce, che generalmente non supera le due ore, quindi è sbagliato associare l’acido lattico ai DOMS (Delayed Onset Muscle Soreness), indolenzimento muscolare a insorgenza ritarda, che compaiono dopo le 24 ore dall’ ultimo esercizio fisico. Per evitare la comparsa dai crampi e, quindi, per consentire un giusto riassorbimento dell’acido lattico, si dovrebbe praticare un defaticamento a ritmo leggero per una ventina di minuti dopo lo sforzo fisico, riportando così il livello di lattato alle condizioni basali.

Un altro metodo per la riduzione dell’acido lattico è la crioterapia. Questa consiste nell’applicazione di impacchi di ghiaccio sul muscolo dopo esercizio fisico così da agevolare così lo smaltimento del lattato.

I foam roller o trigger sono invece particolari strumenti utilizzati soprattutto nella riabilitazione medica ma che oggi possono essere trovati facilmente nei negozi sportivi e permettono alle fibre muscolari di rilassarsi.

Correlazione dell’acido lattico con i tumori al polmone

Recentemente si è scoperto che la funzione dell’ acido lattico è molto più complessa. E’ emerso che il lattato contribuisce attivamente nel metabolismo umano non solo attraverso il ciclo di cori, ma anche attraverso la formazione di intermedi di altre importanti vie, quali il Ciclo di Krebs e la già citata glicolisi.

In un primo studio condotto su topi alimentati per via endovenosa con nutrienti marcati di 13C è emerso che nel flusso circolatorio il turnover dell’acido lattico è maggiore rispetto a tutti gli altri metaboliti ed è, in particolare, superiore a quello del glucosio. Per questo tipo d’esperimento si è partiti da un’importante considerazione: per un metabolita M, il suo consumo da parte dei tessuti non può avvenire più velocemente rispetto alla velocità con cui viene pompato dal cuore, quindi:

Fcirc ≤ uscita cardiaca x [M]

Di conseguenza solo i metaboliti che sono ragionevolmente concentrati nel sangue possono contribuire in modo sostanziale ai flussi tra organi. Lo studio ha sottolineato che l’utilizzo del lattato cresce esponenzialmente nelle cellule a digiuno e nelle cellule cancerose del polmone e del pancreas, superando l’apporto del glucosio di oltre il 50%.

Un secondo studio si è quindi focalizzato sugli NSCLC (Non-Small-Cell-Long-Cancer, ossia i tumori del polmone da cellule non piccole) ed è stato messo alla luce che questi tumori non soltanto si ‘nutrono’ prevalentemente di acido lattico preferendolo al glucosio ma anche che il trasporto dell’acido lattico è associato a due trasportatori, l’ MCT1 (monocarboxylate trasporter 1) e l’ MCT4 (monocarboxylate trasporter 1). Inibendo questo particolare tipo di trasportatore si ha una diminuzione nella crescita tumorale, aprendo quindi grandissimi spiragli alla ricerca tumorale.

Da sottolineare è anche il fatto che per questo studio si è utilizzata l’analisi biochimica in vivo. Se i pazienti rientravano nei requisiti per il trial preclinico ricevano infusioni di 13C e dopo qualche ora venivano immediatamente operati per esaminare in che modo fosse stato metabolizzato il carbonio marcato attraverso uno spettrometro di massa.

Una delle problematiche principali è però data dal fatto che l’ MCT1 e l’ MCT4 sono dei trasportatori reversibili, quindi non è ancora ben chiaro se il flusso di lattato verso le cellule sia continuo o discontinuo, un piccolo particolare che però ha una rilevanza piuttosto importante. Per cercare di ovviare questo problema Warburg, nel 1927, aveva incannulato i tessuti tumorali dei ratti per calcolare i tassi di estrazione del glucosio. Ciò lo portò a scoprire un particolare processo chiamato effetto di Warburg , una delle teorie alla base della tumorigenesi. Lo studioso aveva infatti osservato che le cellule tumorali tendono a fermentare il glucosio anche quando ci sono buone quantità di ossigeno. Questa è la differenza fondamentale tra le cellule sane e quelle tumorali che tenderebbero dunque a shiftare il metabolismo aerobico mitocondriale verso quello anaerobico glicolitico.

Il problema è che questa tipo di soluzione non è in grado di spiegare il meccanismo di tutti i tumori.

Gli NSCLC rappresentano oltre l’80% dei tumori polmonari, con un’incidenza doppia negli uomini rispetto alle donne. Recenti studi hanno evidenziato una significativa correlazione tra l’acido lattico e i tumori polmonari.

A questo punto sembra abbastanza scontato pensare che una semplice inibizione degli MCT1 e degli MCT4 possa arrestare lo sviluppo dei tumori polmonari. Purtroppo, non è così semplice. Bisogna infatti ricordare che i tumori godono di eterogeneità genica, fenotipica e metabolica. Questo significa che all’interno di una massa tumorale non tutte le cellule sono uguali geneticamente e che soprattutto non tutte hanno lo stesso metabolismo. Ci sono dunque alcuni tumori che utilizzano il glucosio per crescere e altri quasi ed esclusivamente l’acido lattico.

L’analisi del flusso metabolico nei tumori umani viventi dovrebbe stimolare una rianalisi dei concetti tradizionali nel metabolismo del cancro, in particolare il ruolo dell’effetto Warburg e la conversione preferenziale di glucosio in lattato, la soppressione dell’ossidazione del glucosio e del rilascio di lattato nello spazio extracellulare. L’unico mezzo a disposizione è, ancora una volta, la ricerca.

Fonte

- Glucose feeds the TCA cycle via circulating lactate.

Nature - Lactic Acid.

Encyclopedia Britannica - Lactate Metabolism in Uman Lung Cancer

Cell