Le leggi di Mendel hanno scritto quella parte della genetica che definisce l’ereditarietà dei caratteri. Se siete interessati a conoscere la storia personale di Mendel, le sue scoperte e soprattutto le regole secondo cui ereditiamo alcune caratteristiche dai nostri genitori, allora questo è l’articolo giusto per voi.

IN BREVE

La pubblicazione del documento del 1866 che descrive quelle che oggi definiamo le leggi di Mendel è considerato un evento eccezionale nella storia della genetica; ma, come è noto, i suoi risultati non furono immediatamente apprezzati dalla comunità scientifica e languirono per quasi 40 anni fino a quando non furono “riscoperti” nei primi anni del 1900. Oggi il suo lavoro è il cuore della genetica classica e spiega il grande successo della riproduzione sessuale come strategia per il mantenimento della diversità genetica.

Cominciamo la storia delle leggi di Mendel, proprio dal descrivere questa grande personalità. Gregor Johann Mendel nacque nel 1822 nel villaggio di Heinzendorf, oggi noto come Hynčice, nella Repubblica Ceca, vicino al confine polacco. La famiglia era di origini umili e contadine, ma grazie a persistenza e duro lavoro Mendel cominciò la sua educazione e nel 1843 fu ammesso come novizio nel monastero agostiniano di Brunn. Quattro anni dopo fu ordinato prete e cominciò a coltivare interesse per l’insegnamento, ma all’esame per ottenere il certificato per diventare maestro in scienze naturali fu respinto, essendo stato considerato inadeguatamente preparato. C’è chi crede però che la vera ragione di questo fallimento fosse legata ad un pregiudizio della commissione esaminatrice nei confronti di Mendel in quanto prete o secondo altri perché le sue opinione scientifiche erano considerate poco ortodosse. Per rimediare a tale episodio, Mendel trascorse gli anni tra il 1851 e il 1853 all’Università di Vienna, dove studiò fisica, chimica, matematica, zoologia, entomologia, botanica e paleontologia e dove incontrò molti dei professori che contribuirono alla sua preparazione.

All’epoca in cui furono formulate le leggi di Mendel, molti concetti, ora parte della comune conoscenza biologica, non erano noti, a partire dall’esistenza dei geni, alla loro importanza nel custodire materiale ereditario essenziale e alla diversità dei cromosomi all’interno di una cellula, considerati in passato identici tra di loro. Nonostante tali lacune in materia genetica, Gregor Mendel, riconobbe gli schemi matematici dell’eredità da una generazione all’altra attraverso il suo lavoro sulle piante di piselli, che durò ben otto anni (1856-1863). Durante questo periodo, Mendel coltivò oltre 10.000 piante di piselli (secondo altri testi 29.000), tenendo traccia del numero e del tipo di discendenza.

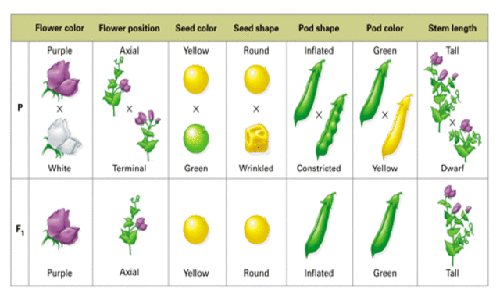

Invece di guardare la pianta di piselli nel suo insieme, Mendel si concentrava su sette tratti individuali che poteva facilmente distinguere, quali il colore del fiore (bianco o viola), il colore dei semi (giallo o verde), il colore del baccello (giallo o verde), la forma del seme o del baccello (rispettivamente liscio o rugoso, pieno o irregolare), la lunghezza dello stelo (corto o lungo) e la posizione del fiore (assiale o terminale). Osservando tali caratteristiche egli scoprì che ogni tratto ha due forme alternative, che egli stesso definì dominante e recessiva. Oggi quelle due forme alternative sono definite dagli alleli di un gene.

Per seguire l’ereditarietà dei geni da genitore a figlio, Mendel aveva bisogno di essere sicuro dei geni trasportati da ciascun genitore. Poiché le piante di pisello sono naturalmente auto-fertilizzanti, ceppi di “razza pura” erano prontamente disponibili, cosicché le piante di razza pura con semi gialli producevano solo prole con semi gialli mentre quelle di razza pura con semi verdi producevano solo prole con semi verdi. Dai risultati di ulteriori esperimenti, Mendel ipotizzò che le piante di razza pura dovevano avere due copie uguali dello stesso gene per ogni tratto.

Ciò permise a Mendel di osservare che in nessun incrocio tra piante di pisello era stata prodotta una prole con i tratti miscelati, ossia di colore verde-giallo, e che incrociando una pianta di razza pura a seme giallo con una pianta a razza pura a seme verde si produceva una prole di solo colore giallo mentre il colore verde sembrava essere scomparso. Eppure, Mendel credeva che in un incrocio tra due genitori di razza pura con caratteristiche diverse come il colore del seme, la progenie ibrida avrebbe dovuto avere entrambi i geni per i due colori del seme, verde e giallo.

Perché invece i discendenti di tale incrocio avevano solo semi gialli?

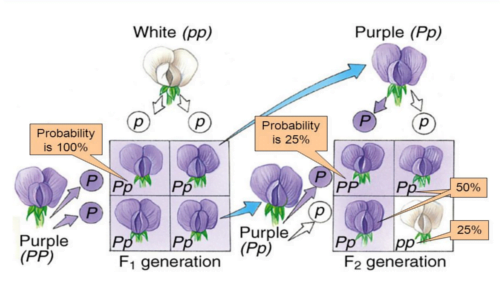

Mendel propose che sebbene fossero presenti entrambe le forme del gene, una di loro prevaleva sull’altra, definendo tale forma “dominante”, in questo caso il giallo e che bastava una sola copia di tale tratto dominante per far sì che la progenie risultasse di quel colore. Quando i semi verdi riapparvero nella generazione successiva, Mendel concluse che il tratto verde era “recessivo” e che veniva mostrato solo quando una copia della forma del gene recessivo era ereditata da ciascun genitore. Quando queste due forme del gene, definite alleli, su cromosomi omologhi sono identici tra loro si dice che l’organismo è omozigote per quel carattere, al contrario, se i due alleli sono diversi l’organismo si definisce eterozigote.

Mendel osservò che diverse combinazioni genetiche dei genitori portavano a rapporti specifici tra caratteri dominanti e recessivi. Ad esempio, un incrocio tra due ibridi di semi gialli produceva tre volte più semi gialli dei semi verdi. Questo è il famoso rapporto 3 a 1 di Mendel.

Mendel completò la sua ricerca, Experiments in Plant Hybridization, nel 1865 e inviò ristampe a eminenti scienziati in diversi paesi. Tuttavia, la sua nozione astratta di geni non era apprezzata dai naturalisti del suo tempo. Così, il lavoro di Mendel rimase incolto fino al 1900, quando tre scienziati europei confermarono in modo indipendente i suoi risultati. Dopo la sua morte, i documenti personali di Mendel furono bruciati dai monaci. Fortunatamente, alcune delle sue lettere e dei suoi documenti rimasero conservati negli archivi del monastero, ed grazie ad essi che oggi siamo a conoscenza delle tre leggi di Mendel, che sono generalmente indicate come:

1) Legge della segregazione o prima legge di Mendel, secondo cui ogni tratto ereditato è definito da una coppia di geni che lui definisce “fattori”. I geni parentali sono separati casualmente nelle cellule sessuali in modo che esse contengano solo un gene della coppia. La progenie quindi eredita un allele genetico da ciascun genitore quando le cellule sessuali si uniscono nella fecondazione.

2) Legge dell’assortimento indipendente o seconda legge di Mendel, che spiega che ogni tratto di un organismo è trasmesso dai genitori alla prole indipendentemente da altri tratti. In maniera semplice questo si traduce nel fatto che possiamo aver ereditato il colore degli occhi da nostra madre e il colore dei capelli da nostro padre e così via.

3) Legge della dominanza o terza legge di Mendel, che afferma invece che un organismo con forme alternative di un gene esprimerà la forma dominante.

Dopo la pubblicazione del lavoro di Mendel e poco prima della sua riscoperta, erano stati fatti studi accurati sul comportamento cromosomico durante la meiosi, ossia il processo durante il quale si formano le cellule sessuali (l’ovulo nelle donne e lo spermatozoo negli uomini). In tali cellule i cromosomi omologhi si allineano all’equatore dove scambiano informazioni genetiche grazie ad un meccanismo di incrocio di porzioni di cromosoma del tutto casuale. Successivamente, un cromosoma di ciascuna coppia viene tirato verso il polo opposto e alla divisione della cellula madre all’equatore si generano due cellule figlie, ognuna delle quali contenenti un solo cromosoma omologo da ciascuna coppia, dimezzando il numero totale cromosomi. Il numero completo di cromosomi viene ripristinato quando lo sperma e l’ovulo si uniscono. Questo rispecchiava esattamente il comportamento dei geni come dedotto da Mendel tre decenni prima.

Gli scienziati avevano anche notato la presenza di una coppia dispari tra i cromosomi omologhi allineati all’equatore delle cellule durante la meiosi. Un cromosoma (X) era molto più grande dell’altro (Y). Negli esseri umani, questa coppia non corrispondente di un cromosoma X e uno Y è presente esclusivamente nelle cellule maschili mentre nelle cellule femminili vi è una coppia abbinata di cromosomi X. Quindi, i cromosomi XX determinano la femminilità e i cromosomi XY determinano la mascolinità. Le femmine producono solo uova con cromosomi X; i maschi producono lo sperma con un cromosoma X o Y.

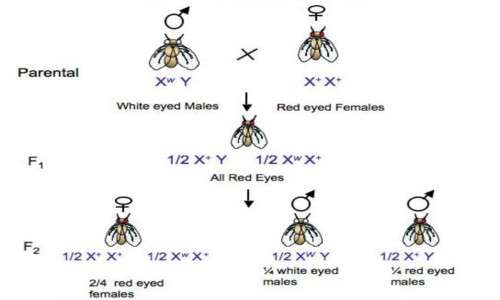

A confermare il lavoro sulle leggi di Mendel e la presenza di un cromosoma Y negli spermatozoi furono Thomas Hunt Morgan e i suoi studenti della Columbia University che inaugurarono l’era della genetica moderna dimostrando le basi fisiche dell’ereditarietà. Laddove Mendel aveva allevato piante di piselli, il gruppo della Columbia studiò l’ereditarietà nei moscerini della frutta. A differenza di Mendel, che aveva trovato tratti della pianta del pisello prontamente identificabili, Morgan e i suoi studenti trascorsero mesi a cercare un moscerino con qualche caratteristica unica che potesse essere studiata.

Alla fine, i ricercatori scoprirono un moscerino maschio dagli occhi bianchi, che si distingueva dai suoi coetanei normali con gli occhi rossi. Un incrocio tra il maschio mutante e una femmina dagli occhi rossi produceva solo la prole dagli occhi rossi. I mutanti con gli occhi bianchi riapparivano nella generazione successiva, confermando il modello classico di un tratto recessivo. Tuttavia, il tratto con gli occhi bianchi era visto esclusivamente nei maschi della seconda generazione. Ciò portò gli scienziati a concludere che gli occhi bianchi erano un tratto recessivo legato al sesso e che il gene per il colore degli occhi doveva trovarsi fisicamente sul cromosoma X.

Sebbene le leggi di Mendel siano state testate per la prima volta nelle piante di piselli e nei moscerini della frutta, le prove si sono rapidamente dimostrate valide per tutti gli esseri viventi. L’ereditarietà recessiva fu descritta per la prima volta nei disordini alcaptonuria (1902) e albinismo (1903), mentre tra i primi disordini dominanti scoperti vi erano la brachidattilia (dita corte, 1905), la cataratta congenita (1906) e la corea di Huntington (1913). La distrofia muscolare di Duchenne (1913), il daltonismo (1914) e l’emofilia (1916) sono stati i primi disturbi legati al sesso.

Sono trascorsi molti anni da quando le tre leggi di Mendel furono formulate, ma ancora oggi le sue tabelle e i suoi schemi risultano fondamentali nel comprendere l’ereditarietà dei caratteri. La bellezza dei suoi scritti risiede non solo nei concetti espressi ma nella semplicità che il giovano Gregor utilizzò per rendere i suoi concetti chiari ed apprezzabili. Se siete curiosi di capire come avete ereditato il colore dei vostri occhi ora sapete come utilizzare le tabelle Mendeliane per scoprire le possibile combinazioni genetiche che, insieme ad altri tratti, hanno portato al vostro fenotipo unico.

Fonte

- A history of genetics

Harper International edition - The Genetic Basis of Mendelian Phenotypes:

Discoveries, Challenges, and Opportunities

American Journal of human genetics